- 社会的インセストとしての婚姻

- 出口 顯 (島根大学)

はじめに

この小論は、インセストの個体レベルでの回避のメカニズムではなく、社会的禁止としてタブー化したインセストの忌避とそれが命じる婚姻に関する問題を、レヴィ=ストロースのインセスト・タブーや婚姻についての見解の再考・再評価を通して、社会=文化人類学の立場から考えることを目的としている。自己と他者、内部と外部の分節と反転が、ここでの主題となる。

レヴィ=ストロースの理論の常識的理解(=無理解or 誤解)

フランスの構造主義の代表的存在であるレヴィ=ストロースのインセスト・タブーについての理論は、社会人類学の分野では通常、連帯理論とも呼ばれていて、教科書的な記述では、例えば次のようにまとめられている。

近親の女性との婚姻の禁止は、その女性の他の集団への移動の積極的促進を意味し、その婚出によって、異なる集団間の社会関係が生じる(船曳1997;65)

i

自らの集団の女性との婚姻を続けていれば集団はその点で閉じてしまうが、他の集団との婚姻を行うことは人間社会にとって最も重要な次世代を生み出す女性の確保と、交換を行う社会関係の成立を同時に満たしてくれる。(同上)

またタブー理論全般について考察した概説的な書物の中でも

[レヴィ=ストロースは]自分の娘や姉妹を他人に与え、それと引き換えに妻を外部から貰わなければならないから、自分の近親との性交渉が禁制になるのだという、外に開かれた社会システム的な関係論から、タブーの謎を解こうとしたのである(山内1996;115)ii

。

あるいはサル学の分野でも

近親相姦が許されると、ある家族と別の家族の間に婚姻によるつながりができず、生存・繁殖上不利になるので、近親相姦を禁止した(西田1999;114)iii

家族間のネットワークを維持する(同上)

と、述べられている。

わたし自身最近別のところで似たような解説をしたが(出口2001)iv 、こうしたまとめに問題がないわけではない。というのはそこには、ある前提もしくは、テキストの読み手のなかに暗黙裡に根付くことになるある考え方が潜んでいるように思えるからである。それは、配偶者は、「他の」「自分のとは異なる」集団から、自分のところ(身内)にやってくる「よそ者」だというものである。社会人類学者の大塚和夫は、これを次のように述べている。

従来の社会人類学的な婚姻をめぐる議論の大半は、異なった親族集団間での婚姻に焦点が合わされていたという印象をうける(大塚1994;32)v

つまり、「主として『族外婚』が論じられ」てきたわけだ。

大塚自身も、レヴィ=ストロースのインセスト・タブー理論、そしてそれとセットになって論じられている交差イトコ婚が、まさに族外婚の理論に他ならないことを受け入れている。というのも、アラブ社会などの父系社会に見られる父方平行イトコ(FBD=father's

brother's daughter)婚は、異なった親族集団間での女性の交換を前提としている連帯理論にとって「躓きの石」になりうると述べているからである。父方平行イトコ婚は、同じ父系親族集団に属するという意味での「身内」である娘がヨメとなって婚入してくる「族内婚」である。それを「族外婚」を対象とするレヴィ=ストロースの理論ではうまく説明できない、そう大塚は言いたいのである。

しかし父方平行イトコ婚は本当にレヴィ=ストロースにとって、「躓きの石」になるのだろうか。

母方交差イトコ婚の縮約としての父方平行イトコ婚

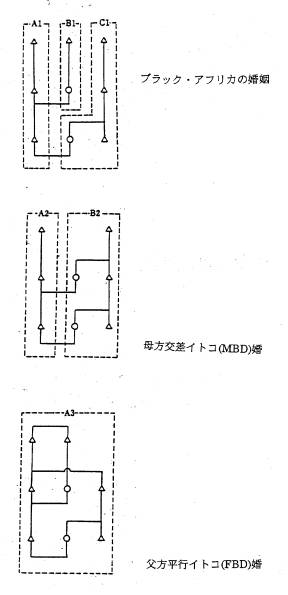

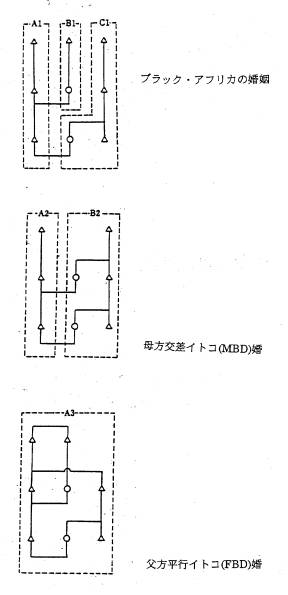

大塚は、父方平行イトコ婚と、母方交差イトコ婚、ブラックアフリカの婚姻の違いを図で説明している

(図1)。図に関連してまず注意すべきなのは、母方交差イトコ婚は、レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』では文字どおり、基本構造として論じられているのに対して、父方平行イトコ婚は複合構造の領域に属するという点である。基本構造とは、親族分類法が血族の範囲と姻族の範囲を直ちに決定してくれる体系、すなわち好ましい配偶者を半自動的に決定する体系であるのに対し、複合構造とは、配偶者決定の手続きを経済機構や心理的機構など親族分類法とは別の仕組みに委ねるという、自由な配偶者選択に基礎を置く体系のことである。もちろんこの類型が極限的な理念型であることはレヴィ=ストロースも承知しているがvi

、さしあたってはこの区分を有効なものと考えている。

図1 婚姻の諸タイプ(大塚 1994;44)

父方平行イトコ婚を材料にしてレヴィ=ストロースの理論を批判しようとするなら、まずこの基本対複合という区分の当否を問題として取り上げ、そのうえで父方平行イトコ婚は連帯理論の躓きの石になると論じなければならないはずである。さもないと基本構造についての説明モデルが複合構造に当てはまらないという不毛な批判になってしまうからだ。しかし残念ながら大塚の論考にはこうした配慮が欠けている。父方平行イトコ婚選択の理由は、それが複合構造に属するのだから、当然時代や地域が異なれば多様になるはずで、ただ一種類の説明しか認められないというものではない。それ故、とりわけ中東のこのタイプの婚姻について様々な人類学的解釈がなされてきたのはむしろ当然といえるだろう。大塚の論文には、このような複合構造に対する理論的検討が、紙数の都合のせいか、見られない。

しかし連帯理論はインセスト・タブーとセットであり、インセスト・タブーをレヴィ=ストロースは普遍的なものと主張しているのだから、それは当然父方平行イトコ婚を行っている父系社会にもあてはまるのなら、やはり「躓きの石」になるのではないかと、反論することも可能である。そこで、基本構造と複合構造の違いは、さしあたり括弧に入れて、この反論を検討してみよう。

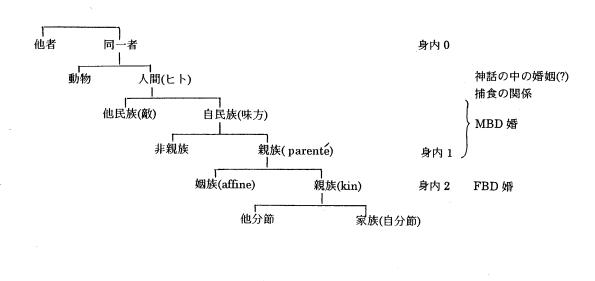

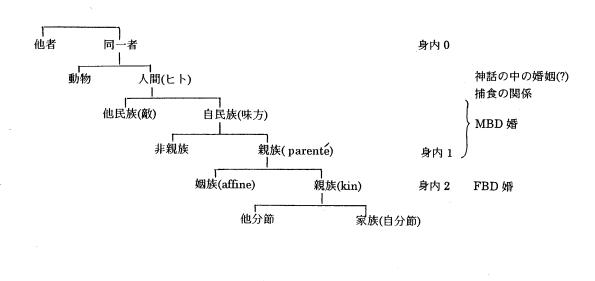

図1の母方交差イトコ婚(MBD婚)の図では、 A2の第三世代の男性から見て、彼の妻は、彼の母親の出身集団と同じ親族集団のメンバーであり、当然母方親族、母方交差イトコになる。図では省略されているが、親等の上で父方平行イトコとの間に違いはない。しかし平行イトコがキョーダイ(sibling)と同一視され、それ故に身内であるのに対して、交差イトコはたとえ親族であると了解されていても、身内とはみなされない。なぜならインセスト・タブーの命ずるところにより、交差イトコは、婚姻に携わる集団帰属の上で、エゴとは異なる集団に属し、「近親者」ではなくなるかインセスト・タブーという婚姻の命令が、「身内」と「よそ者」の範囲を世代を追って徐々に定めていったのではなく、一気に決定していったのであれば、母方交差イトコ婚を実施する社会では、系譜的なつながりのある(あるいはつながりあるものと想定できる)人々を「身内」と「よそ者」に分節していることがわかる。系譜的絆のある人々を親族と呼べるのであれば、そのような人たちも、いついかなる場合とはいえないにせよ、状況に応じて「身内」とみなすことができるはずである。今この「身内」を「身内」1と呼ぶなら、それは「身内」2と姻族という「よそ者」に分節していることになる。さらに「身内」1は、系譜的絆を一切共有しない非親族という「よそ者」に対立することになる(図2)。

図2

さてこれと同じ分節化の構造が、レベルこそ違え、父方平行イトコ婚にも見られることに気づく。つまり、「父系親族集団」という「身内」が、父が長である家族という「身内」と、「父系親族集団」の他の分節のメンバー(父の兄弟が長となる家族が含まれる)という「よそ者」に、分節していると考えてみるのである。

既に小田亮や渡辺公三らが説得的に論じていることだが、レヴィ=ストロースのインセスト・タブー論の理解で大切なのは、タブー以前に予め「近親」者あるいは「身内」の範囲や境界が実体的に固定化しているのではなく、タブーが「身内」と「よそ者」をその都度生み出すあるいは分節していくという点であるvii。つまり「身内」と「よそ者」のそれぞれの価値つまり意味の守備範囲は、時代や地域などの状況に応じて変動しているviii。従って、父方平行イトコ婚をする父系親族集団が、いついかなる場合でも、その内部で一切分節化の生じない「身内」であることにはならない。父系親族集団のある男性が、彼の属する親族集団以外から配偶者を娶るときには、彼の父系集団は「身内」、それ以外は「よそ者」ということになるが、父系親族集団内部で結婚したのなら、彼の属していた「家族」が「身内」、妻が独身の時帰属していた父方オジを世帯主とした「家族」が、同一親族集団を構成するにせよ、「よそ者」ということになる。

紀元前五世紀頃の古代ギリシアでも、オジや父方イトコとの結婚は、義務とは呼べないにしても好まれていたが、近親との結合だからといって、それらを父親や兄弟との忌み嫌われる交合と混同してはならないとフランスの古典学者ジャン=ピエール・ヴェルナンは述べている。ヴェルナンによれば、親と子、兄弟と姉妹の間での相互の情愛は、古代ギリシア人がフィリアと呼ぶ感情の代表例である。フィリアとは、(核)家族(親子兄弟などの肉親)の間で感じられる同一性(一体感)に基づいている。家族の一人一人は互いの分身であり、フィリアはいわば「自己のあいだ」で見られるものといえる。この点でフィリアは性別や家族関係での他者に向けられる愛欲であるエロスと対立の関係にある。つまり性結合して結婚相手になるオジや父方イトコとの関係はエロス的であり、それを親兄弟とのフィリアと混同してはならないのだix。

このように古代ギリシアでは、父方親族はときにフィリアとエロスに分節されていたのだが、同様の関係が父方平行イトコ婚を好む現代のアラブ社会でも見られる。兄弟と姉妹のあいだには排他的ともいえる親密な絆が結ばれ、この関係は同時に権威と従属の関係でもあって、兄弟は姉妹の振る舞いや身なりに責任を持ち監督するとともに姉妹の保護者にもなる。一方姉妹は兄弟の指図に従い、兄弟に奉仕するとともに、彼から庇護を受ける。この絆はそれぞれが結婚した後も続き、女性はしばしば夫よりも兄弟を優先させ、自分が親から受け取るべき財産を兄弟とその家族のために放棄することさえあり、それが女性の夫と女性の兄弟の間でのもめ事の種になる。このことは夫が父方平行イトコでも変わらない。

兄弟-姉妹のあいだの強い絆という慣行の背景には、女性は結婚後も生まれた家に属し、生家が、とりわけ兄弟が彼女の幸福や行動に責任を負うべきものという理念があるからだが、レバノンでの事例を報告しているジョゼフは、このような兄弟姉妹の関係をコネクティヴィティと呼んでいる。コネクティヴィティとは、ある人が自分を別の人の人格の一部とみなし、一方の誠実さや尊厳、そして安全がもう一方の行動に結びついていると感じるほどに両者の関係が分かちがたいような自己観念や関係概念を指す。アラブ社会の兄弟姉妹は身内あるいは一つの「自己」として、父方平行イトコも含めた部外者あるいは他者に対立することになるx。

以上のように父方平行イトコ婚においても「身内」と「よそ者」の分節対立は見いだせるのであり、そこにおける分節化のメカニズムは、母方交差イトコ婚のそれを縮約した範囲で作用するものといえよう。縮約された分規則による拘束力も弱まるのであれば、FBD婚が、自由裁量や選択に委ねられるのはむしろ当然のことであろう。

インセストあるいは内婚としての婚姻

さて今度は、「身内」と「よそ者」に分節するメカニズムを縮約とは逆の方向に検討してみることにしたい。大塚のブラックアフリカの図を想定してみればよいが、ブラックアフリカに限らず、系譜のつながりのない、つまり親族ではない人間との婚姻は、インセスト・タブーのまさに命ずるところでもあるから無数に見られ、その意味で一般的である。まさに他人や他の集団から配偶者を迎える「族外婚」である。しかしそのような人たちをあっさり「他人」とみなしてよいのだろうか。少なくとも理論の上では考慮の余地が残されている。

他の民族集団や敵対する集団との婚姻を想定してみよう。実際にニューギニア高地では、「姻族は敵」とか「我々は、戦っている相手と結婚する」というイディオムがある。そのような婚姻は確かに「よそ者」を配偶者に迎えることである。しかし、たとえ敵であれ他民族であれ、縁組のネットワークで結ばれうるということは、結婚についてのある一定のルールを敵である相手も、自分たちと共有していることに他ならない。ウガンダのルグバラでは敵意や反目を抱くジュルと分類されるカテゴリーのなかから配偶者を見つけることが多いのだが、ジュルもルグバラの社会生活の内部にいる人たちなのだxi

。ジュルであれ敵であれ、彼らは、社会空間の埒外にいてこれまで一切の交渉がなく、そのため一から関係を築いていかなければならないといった相手ではない。

結婚などの様々なゲームの規則を共有しておらず、そのためコミュニケーションをもとうとするならば、互いにそれぞれの規則を「教える-学ぶ」関係をつくりださなければならない相手こそが「他者」であり、「他者」とのコミュニケーションを「交通」あるいは「命がけの飛躍」とかつて文芸評論家の柄谷行人は名付けたが、結婚相手になる敵はその意味での「他者」ではない。また柄谷は、「交通」が行われる場を「社会」、それに対してゲームのルールを共有する者たちが属する場を「共同体」と呼んだxii

。共同体についてのこうした理解は、言語学者のバンヴェニストの解釈した印欧語族の共同体概念に通じるものがある。バンヴェニストは、互酬システムが同一集団の内部で機能すると、ラテン語のcommunisは、communaute《共同体》、すなわち相互的な紐帯によって結ばれた人間集団を明示するようになると述べているが、言い換えれば、互酬的なシステムが作動することで相互的な人間関係が構築される場が同一集団=共同体ということになる(バンヴェニスト、1986;90-1)xiii

。

バンヴェニストや柄谷の用語法に従うならば、結婚相手になる敵や他民族は、自分たちと同じ「共同体」のメンバー、「同一者」なのである。彼らも、柄谷のいう「他者」に対立しているのであるから、「身内」0といえるなら、このレベルでも、婚姻は「身内」で行われていることになる。

つまり婚姻とは、どのようなものであれ、「社会」にいて「教える-学ぶ」関係にある「他者」との間に取り交わされるのではなく、「共同体」の「同一者」あるいは「身内」の内部で行われるものなのである。レヴィ=ストロースが、

いかなる婚姻もインセスト、少なくとも社会的インセストではあるのだ。もっとも広義に解されたインセストが他者による他者のための獲得でなく、まさに自分による自分のための獲得であるのなら(レヴィ=ストロース、2000;

786)xiv

といっているのはこの意味においてであると理解すべきであろう。レヴィ=ストロースは、これを「真の内婚」とも言っている。「真の内婚」とは、婚姻の「可能性を人間共同体の境界外に認めることの拒否にほかならない」が、この「人間共同体」とは「当該集団の世界観次第できわめて多様な定義を受ける」ものなのである

(同上;125)。それを安易に当該集団のことのみを指していると即断すべきではない。レヴィ=ストロースは、人間共同体を文化の境界といいかえているが(p127)、文化の境界は無限に広がりうるのだ。『野生の思考』では、次のように述べている。

原始社会は人間の範囲を部族集団の中だけに限り、その外のものは異人、すなわち汚らわしく野蛮な亜人間としか考えないし、極端な場合は危険動物ないし亡霊といった非人間と見る場合もあるとさえ言われてきた。それは根拠のない話ではないし、また正当な場合が多い。しかしながら、トーテム的分類法の本質的機能の一つはまさにこの集団の閉鎖性を打開して、無限界に近い人間観を促進することであるという点がそこでは無視されている(レヴィ=ストロース、1976;199)

xv

トーテム的分類法とは、自然種の細部への感覚と理性を総動員した観察をもとに、人間集団の関係からなる「文化の系列」と動植物などの自然種間の関係からなる「自然の系列」との間に照応関係を設定して、分類を試みる思考である

。このトーテム的分類法では、人間と動物は祖先と子孫の関係や配偶者の関係、つまり「同一者」になることがある。そのため人間が動物や魚の肉を食べるのは共食い(カニバリズム)になる

xvii。

このように「人間」の範囲は果てしないのだ。

ヴェズの婚姻理論

以上のように考えるなら、インセストとしての婚姻という理論では、配偶者を同一者(身内)とみなしてついで他者(よそ者)に変換するのが婚姻ということになるが、まさにこうした捉え方を示している社会がある。マダガスカルのヴェズである。以下、調査者である社会人類学者のR・アストゥティの報告をもとにヴェズの事例を紹介しようxviii

。

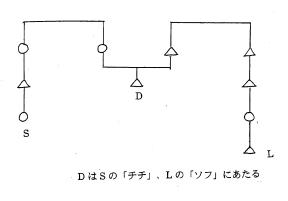

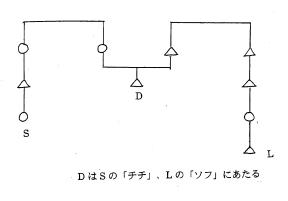

ヴェズでは、人は、自分を基点として父系母系を問わず双方に系譜関係のネットワークを拡げていって得られる親戚(kindred)の数の多さを、飽きることなく自慢する。しかし縁故関係が多いと、結婚のときに困った事態にも遭遇する。結婚は「異なった人たち」と称される親戚関係にない人たちととりかわすべきであり、既に親戚関係にある人と結婚するのは無意味だ、何故なら生まれてくる子どもたちから、親戚の数が倍になる機会を奪うからだと彼らは言う。つまり、たくさん親戚がいると、結婚できる「異なった人たち」をみつけるのがとても難しくなるのであり、そのことをヴェズ自身も認識している。この難問が解決されるのは、人々を互いに親戚として結びつけている年長者が死亡し、彼もしくは彼女が覚えていた古い系譜関係の知識がその死とともに失われるときである。例えば図3のDが死亡し、細かな系譜の知識が忘れ去られれば、SもLも互いを親戚だとは思わず、「異なる人」と考えて結婚することができるようになる。しかし、これがすべての解決策ではない。

図3のLとSはヴェズではともにDの「子孫」になる、つまり親戚になるが、彼らは一緒に暮らしており、そのあいだには子どももいるxix

。Sは自分には姻戚がいないから、この結婚はよくないと考えている。ヴェズの親族体系に従えば、彼女のシュウト

(Lの父)は結婚前から彼女のチチであり、コジュウト(Lの姉妹)は結婚前から彼女のシマイなのである。しかしSの父親は、この考えは間違っているという。以前はSのチチでもあったLの父は今やSの「シュウト」に、同様に以前はSのシマイでもあったLの姉妹は、今やSの「コジュウト」になったのであり、結婚という行為がそれ以前は親戚だったSとLそしてそれぞれの縁者を互いに「異なる人たち」へと変換していったのである。

図3 ヴェズの事例(Astuti 1995 People of the Sea, p83より)

図に登場するDは生前、「人々はみんな同じ一族だが、結婚が彼らを分かつ」と語っていた。アストゥティは、これを次のように解釈している。つまり誰もが他の誰かとつながっており、人々は壮大な一つの家族といえる。もしそうならば、結婚は「異なった人たち」の間では決して起こりえない。むしろ族外婚(exogamy)が成立するために必要な「差異」をつくりだして人々を分けるのが結婚になるのだと。

ヴェズのこの事例は、インセストとしての婚姻のありかたを簡潔に示しているといえるだろう。

ツワナのインセスト=婚姻

既に紹介した論文の中で、大塚は、父方平行イトコ婚をはじめとするイトコ婚が許容されるアラブ社会では、父系親族、母方親族、姻族という三つの役割が同一人物によって体現される可能性があるが、

三つの役割を「兼任」している人物は、状況に応じて原理的に相反する役割を演じ分け、矛盾した行動をとることを要求されることになる。はたして、アラブ人の多くは、ある種の「分裂症」的な人物であると想定することが適切なのであろうか(大塚1994;45-6)

と述べている。ここでの「相反する役割を演じる」が、それまでイトコと思って接していた相手を急に夫として接しなければいけなくなるが、気持ちの切り替えが難しいという意味であるのなら、矛盾であり分裂症的といえなくもないだろう。しかし自己に都合の良いように相反する役割を使い分けることで、危機を乗り切ることもあり、その場合はいささかも分裂症とは呼べない場合もある。

アラブ社会と同じように父系制で父方平行イトコ婚を行っていた社会に南部アフリカのツワナ人社会がある。複数の首長領に分かれていたこの社会を20世紀前半に調査した社会人類学者I・シャペラによるとxx

、ツワナでは、親族間の婚姻は奨励され、二つの親族集団が数世代にわたって通婚することも頻繁であった。その場合特定の縁者とのあいだに父方母方両方を通じた系譜的関係をたどれることにもなる。そこでインセストの疑いがもたれても、系譜のたどりかたを操作することで近親婚とみなして処理するケースも出てくる。

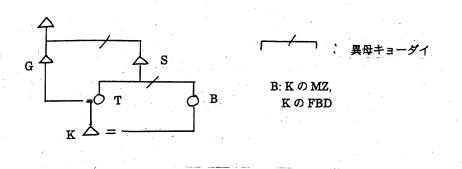

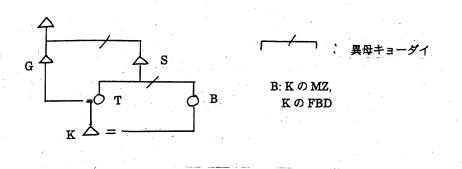

図4 ツワナの事例(Schapera 1949 The Tswana Conception of Incest p108より)

図4は、異父母キョーダイ、異父母キョーダイの娘、父方平行イトコとの婚姻を認めている首長領(Ngwaketse)の事例である(Schapera

1949;108)。TはGにとって異母兄弟の娘なので、TとGは婚姻可能である。この婚姻で生まれたKはBと結婚した。BはKにとって母方の関係で言えば、母の姉妹つまりオバで、彼女との関係はインセストになる。しかし、父方の関係で言えば、彼女は平行イトコである。その場合には彼女との婚姻は問題がないどころか奨励されるものになる。父を介してたどる関係がツワナでは強調されていて、それはこの事例でも同様で、Kは父方平行イトコとしてのBと結婚したわけである。母方からみると禁止の対象になる親等でも、父方からみてより遠縁になるなら、その女性と結婚してもかまわない。このように、親族関係の生物学的側面より社会的な面が強調され、関係が操作されている。しかしそれはツワナにとって矛盾でも分裂症的でもないxxi

。

「われわれの」文化的先入観を一時的にせよカッコにいれて異文化の親族イディオムを理解しなくてはならないと大塚は述べており、それには賛成するのだが、その際にカッコにいれなければならないのは、レヴィ=ストロースの連帯理論の枠組みではなく、相反する役割やカテゴリーを使い分けたり一度に体現するのを「分裂症的」とみなす思考様式なのではないか。

おわりに---他者と同一者の反転

ヴェズやツワナの事例を検討すれば、全ての婚姻はインセストであるというときのレヴィ=ストロースが、インセスト=自然、婚姻=インセストの禁止・否定=文化という単純で楽観的な二元論を想定していたのではないことがわかるだろう。とはいえ、インセストとしての婚姻の全体的見取り図は、さらに込み入っており、この点をもう少し理論的に敷衍する必要がある。

既に触れたとおり、婚姻という交換は、同一者を前提としているから、「社会」における「交通」つまりダイアロジックなものではなく、「共同体」内部でのモノローグであるという柄谷行人の指摘は確かに当を得ているxxii

。しかしこのことをもって直ちに婚姻を分析しているレヴィ=ストロースの思考がモノローグ的であると批判できるわけではない。

いかに平凡であろうと決してその生は代替可能ではないという意味において人は全て単独者であり、またそれ故に如何に同じ言語を話し同じ家族や地域社会に属しているにせよ、完璧な意志疎通が可能なわけではないという点において、人は互いに「絶対的他者」である。しかしそのような他人や他の集団と女性やものをやり取りするとき交換が成立するということは、お互いを交換ルールが通用する「同一者」であると認めているということだ。つまり婚姻を含めた交換は、「絶対的他者」を「同一者」に変換する。

しかしこれで終わるわけではない。交換の相手は自己と一体化した完全な同一者になったわけではない。縁組であれ言語によるコミュニケーションであれ、何らかの交換が相手との間に成り立つのは、なお相手が「他者」だからである。自分と全く同じならコミュニケーションする必要などないであろう。交換の成立においては、相手が「同一者」であると同時にそれでもなお「絶対的他者」であることが再確認され、ひとたび「同一者」と認めた相手に「他者性」が刻印される。この刻印とは相手に「他者」の表象を与えることである。例えば、配偶者は敵対集団の出身であるというコメントのように。

この表象としての「他者性」は、交換の当事者同士が絶対的に違っているというまさにそのゆえに「他者」であるが、ひとたび交換の関係に入れば、たちどころにルールを共有する「同一者」となり、「絶対的他者性」は、もはや表象を介してしか見出さないものであることを、想起させるのである。それとともにこれまで述べてきた「同一者」もルールの共有者という表象レベルに位置づけられるものであり、「絶対的他者性」に対応するものではないことがわかる。「絶対的同一者」とは、互いに絶対的に異なっているという共通の特徴を持つ点では同じであるという意味での同一者のことであり、だから「絶対的他者」は「絶対的同一者」でもあるのだ。

このように交換では「同一者」と「他者」がめまぐるしく入れ替わり、その構成あるいは編成の有り様は決して単純ではない。レヴィ=ストロースがそこから目を逸らしてはいないことを、柄谷は見落としているxxiii

。ルールを共有した「共同体的」交換によって、表象レベルで他者化しない限り、「絶対的他者」もそして同時に「絶対的同一者」もかいま見ることはできないのだ。

そこでこれまで述べたことは、次のようにいうべきだろう。「絶対的他者」である「絶対的同一者」に「他者性」を表象レベルにおいて断片的にせよ回復させる、つまり「他者化」するメカニズムが婚姻である。しかし同時にそれは当事者が「同一者」であることをも示す。こうした反転性は、婚姻が、インセストを禁止しながらもそれ自体インセストでしかありえないような矛盾をはらんだものであることに由来するのだと。

i 船曳建夫1997「インセスト・タブー」山下晋司・船曳建夫『文化人類学キーワード』有斐閣

ii 山内昶1996『タブーの謎を解く:食と性の文化学』ちくま新書

iii 西田利貞1999『人間性はどこから来たか:サル学からのアプローチ』京都大学学術出版会

iv 出口顯2001『臓器は商品か? 移植される心』講談社現代新書、第二章

v 大塚和夫1994「身内がヨメにくると---アラブ社会の父方平行イトコ婚をめぐって」田中・大口・奥山編『縁組と女性-家と家のはざまで』早稲田大学出版部

vi 「それゆえ基本構造の場合ですら、配偶者選択の自由がある程度つねに残される。逆に配偶者選択のまったき自由を許す複合構造は一つとしてない」(C.レヴィ=ストロース2000『親族の基本構造』(福井和美訳)青弓社p17)。

vii 小田亮1989 『構造主義のパラドクス:野生の形而上学』勁草書房、渡辺公三1996『レヴィ=ストロース 構造』講談社

viii 父方平行イトコ婚を奨励している社会ではないが、例えば1930年代のヌアーでは、母方の親族の女性とのインセストの方が父方の女性親族とのインセストより深刻だったのに、1980年代には、父の姉妹の娘とのインセストが最も悲惨な結果をもたらし、自分の娘や同父同母の姉妹とのインセストより悪いものになってきている。この変化は、東部ヌアーの間で見られるものだが、変化の原因について調査者のハッチンソンは次の要因を指摘している。すなわち、外部世界によりさらされた東部では、草分け筋の権威が衰退しており、妻の受取手集団に属する父の姉妹の娘とのインセストは、妻の与え手であった自分たちを今度は妻の受取手にしてしまい、与え手という立場と草分け筋という地位に備わっていた権威をそぎ落としかねないこと、また親族の系譜深度が浅くなり、父の姉妹の娘の親族集団は、その女性たちの婚姻で得られた婚資を分配しなくなりつつあり、そのようなときに父の姉妹の娘とインセストすることは著しい不利益につながりかねないことなどである。S. Hutchinson, 1985 Changing Concepts of Incest among the Nuer, American Ethnologist 12(4)

ix J.-P.Vernant 1990 Oedipus Without the Complex, in J.-P. Vernant and P. Vidal-Naquet Myth and Tragedy in Ancient Greece, Zone Books。ヴェルナンはフィリアとエロスの対立の例として悲劇「アンティゴネー」に言及している。この悲劇は人類学者のロビン・フォックスも分析しているが、フィリアとエロスについて、この人類学者の方は何も教えてくれない(R.フォックス2000「乙女とゴッドファーザー」『生殖と世代継承』平野秀秋訳、法政大学出版局)。古代ギリシアの婚姻については、R.Just 1989 Women in Athenian Law and Life, Routledge, 桜井万里子1992『古代ギリシアの女たち』中公新書などを参照。

x S.Joseph 1994 Brother/Sister Relationships: Connectivity, Love and Power in the Reproduction in Lebanon, American Ethnologist 21(1)

xi Middleton 1958 The Lugbara of Uganda, in J.Middleton and D.Teit (eds.) Tribes without Rulers, Routledge and Kegan Paul

xii 柄谷行人1986『探究Ⅰ』講談社

xiii E.バンヴェニスト1986『インド・ヨーロッパ諸制度語彙集Ⅰ経済・親族・社会』言叢社

xiv C.レヴィ=ストロース前掲書

xv C.レヴィ=ストロース1976『野生の思考』(大橋保夫訳)みすず書房

xvi 小田亮2000『レヴィ=ストロース入門』ちくま新書

xvii C.レヴィ=ストロース2001「狂牛病の教訓-人類が抱える肉食という病理」(川田順造訳)『中央公論』4月号。レヴィ=ストロースの神話研究の初期に属する「アスディワル武勲詩」の中で、北米先住民のツゥムシァン族には、キャンドルフィッシュから油をとるために、裸になった女達が乳房を絞り器の代わりに用いなければならない儀礼上の規則や、鮭を切るのに石・骨・金属でできた刃物を禁止する慣習があることを指摘し、これらは魚が人間ではないことを示すようなものを否定して、人間と魚の関係をより「直接化」するものだとレヴィ=ストロースは分析している。またこの分析の直後には、鮭の王国を訪れた王子が鮭と連盟を結び、魚の姿になって戻ってくる神話の中に、鮭に迎え入れられた王子は、鮭と同じものを食べてはならないこと、しかし魚そのものを殺し食べることにためらってはならないというエピソードがあることに言及している。鮭を食べることは同一化したものを食べるカニバリズムに他ならない。しかしそれは他ならぬ魚にそう命じられた回避できないカニバリズムなのである(C.レヴィ=ストロース、1974『アスディワル武勲詩』(西沢文昭・内堀基光訳)青土社、pp64-6)。

xviii R.Astuti 2000 Kindreds and Descent Groups: New Perspectives from Madagascar, in J.Carsten (ed.) Cultures of Relatedness, Cambridge Univ.Pr.

xix R.Astuti 1995 People of the Sea: Identity and Descent among the Vezo of Madagascar, Cambridge Univ.Pr. p.83

xx I.Schapera 1949 The Tswana Conception of Incest, in M. Fortes (ed.) Social Structure, Oxford Univ. Pr.

xxi 首長階層は、平民層よりも父方平行イトコ婚が多く、平民層では母方交差イトコ婚が好まれていた。しかし首長階級の父方平行イトコ婚は政治的な理由によるもので(例えば、緊張関係にある首長同士、首長の男系親族同士のあいだを緩和するため)、結婚するイトコたちは、同じ地区(ward)に共住しているとは限らなかった。つまり父方平行イトコという出自の上では「近親」(身内)でも、地縁的・政治感情的には「よそ者」であったといえる(I.Schapera 1963 Agnatic Marriage in Tswana Royal Families, in I.Schapera (ed.) Studies in Kinship and Marriage, RAI)。またツワナでは絆(linking, go rulaganya)という同父同母のキョーダイ間に特別なつながりをもたせる慣習があり、この絆でペアになったキョーダイは「生涯活動をともにする」と言われるくらい親密かつ緊密になる。絆をもつ異性のキョーダイとの性関係と婚姻は禁止されるが、その子どもたちつまり交差イトコ婚は望まれたものになる(I.Schapera 1950 Kinship and Marriage among the Tswana, in A.R. Radcliffe-Brown and D.Forde (eds.) African Systems of Kinship and Marriage, Oxford.Univ.Pr., p142,150,151)。

ツワナでは結婚すると、夫婦に子どもができるまで夫は妻問い、ついで家族は夫の父方の世帯に戻る慣習も地域によっては存在する。あるいは結婚式がすんだら夫の父の世帯でまず暮らす。夫の家族のそばで暮らすとき、たとえ妻が夫の家族の親族であっても、そこでの生活は緊張を強いられるものになる。親族のつながりよりも「嫁」としての立場が重視されるからである。彼女は単調で退屈な仕事を言いつけられるが、へりくだってそれに従わなければならず、家族の役に立つ新たな一員であることを証明しなくてはならない。「身内」でも楽ではないのだ(I.Schapera 1940 Married Life in an African Tribe, Faber. P103,114, I.Schapera 1953 The Tswana, IAI, p35)。

xxii 柄谷行人1986-9『探究』Ⅰ-Ⅱ講談社

xxiii この点については、拙稿1983「誤解されたレヴィストロース---適正な距離・力強い空虚・他者」(『講座現代思想5構造論革命』岩波書店)を参照。レヴィ=ストロースは、「共同体」に属する者同士さらには自分自身との間でのコミュニケーションの不成立の問題にも、神話分析の中で関心を寄せ続けている(C.レヴィ=ストロース、『アスディワル武勲詩』、1988「神話と失念」「アメリカのピタゴラス」『はるかなる視線 2』(三保元訳)みすず書房)。

公開シンポジウムのページに戻る